生後5か月|はじめてのごはん

楽しみに待っていた息子のはじめてのごはん。わが家では5y4dにはじめての食事をしました。

「ちゃんと食べてくれるかな?」と心配していたのですが、息子の反応は上々。前のめりに食らいついてきて、準備していたほんのちょっとのお粥はすぐになくなってしまいました。一生懸命食べる姿がかわいい!

今回息子の食事をはじめるにあたって、わが家では主にWHOの「補完食」の考え方で進めています。

「赤ちゃんは生後6か月頃から、母乳やミルクだけだと成長に十分な栄養が摂取できなくなり、その後も栄養ギャップ(必要な栄養と母乳やミルクでの摂取量の差)が大きくなっていく」とのこと。補完食はその言葉通り、不足する栄養を食事で補うことがコンセプトです。

とはいえ、不足する栄養を補う献立を立てるためには、色んな食材を食べられることが前提です。

このためわが家では、生後5か月の間はアレルギーチェックのため色々な食材を試していき、まずはごはんを食べることに慣れることを目標にしました。

WHO補完食とは?

補完食とは、WHOが提唱する「母乳や粉ミルクだけでは足りなくなる栄養を補うため、通常生後6か月にはじめ23か月まで続ける食事」のこと。基本の考え方としては補完食≒離乳食なのですが、補完食のガイドラインはWHOが作成していることもあり、どんな地域でも参考にしやすい概論的な内容になっています。

例えば、赤ちゃんの胃は小さいため負担を少なく栄養をしっかり摂れるように1日2回食からはじめること、不足しがちな鉄・タンパク質・亜鉛などを補うためレバー・赤身肉・魚などを離乳食より早いタイミングから試していくこと、などが離乳食との主な違いです。

わが家では補完食の考え方をメインにしつつ、離乳食のレシピなども参考に進めています。

補完食とはなにか?やわが家が補完食の考え方を取り入れた理由は別記事に詳しくまとめていますので、もしよろしければご覧ください。

補完食スケジュール|2回食

息子は生後5か月から、日中3時間おきだった授乳のリズムを4時間おきに変更し、朝いちばんと夕方の授乳前に組み込むかたちで1日2回食をはじめました。

こうすることで、保育園に通っている平日はもちろん休日も8時ごろ~17時半はミルクのみ。日中は食事の心配をする必要がないので、外出などのスケジュールも組みやすかったです。

保育園での給食を開始すると11時半の昼食が追加になり、おやつも追加されると15時半になるので、ちょうど今ミルクを飲んでいるタイミングで食事も追加することができるかなと思っています。

補完食以外の情報をまとめた月齢別育児ログはこちらです。1日の合計睡眠時間やセルフ入眠率などをデータで振り返っています。

リアル献立ピックアップ

今月の献立ギャラリー

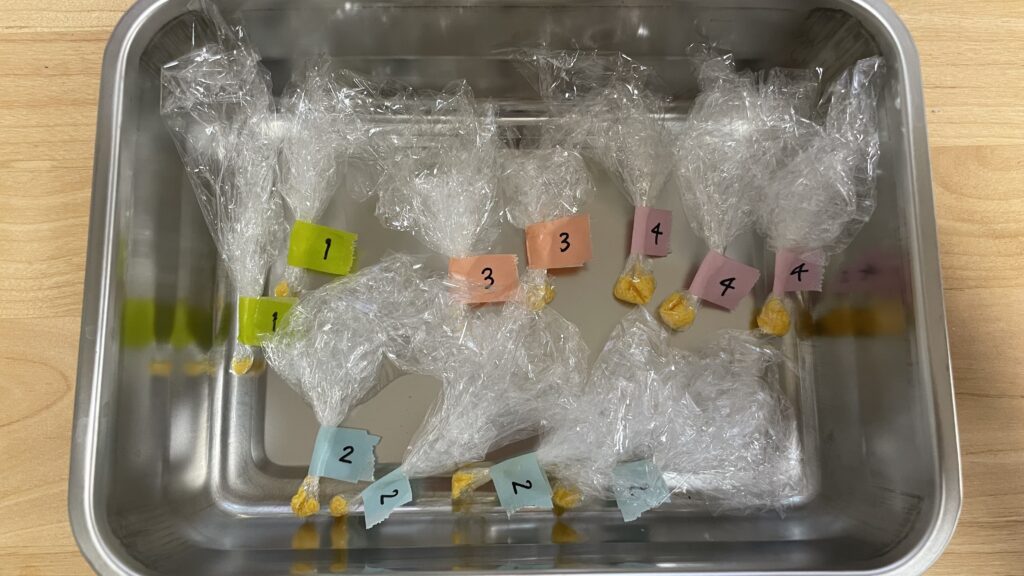

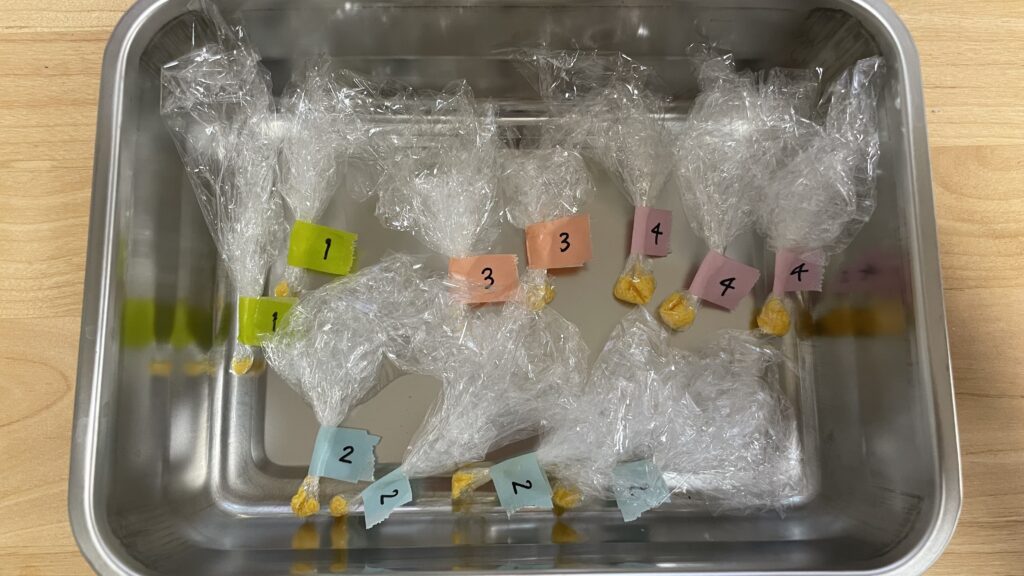

お米はお粥にして、野菜やたんぱく源はヘルシオで蒸してペースト状にし、小分け冷凍ストックにしています。行きつけの小児科が開いている月~土の朝ごはんで新しい食材を1種類ずつ試せるように進め、1か月で24種類の食材を試すことができました。

今月はまだ単体でほんの少しずつの食材を準備することが多かったので、調理作業自体は楽でした。ただ、食材をペースト状にするためのブレンダーは食材ごとに洗う必要があるので、しいて言えば何度もブレンダーを洗うのが面倒だったかなと思います。

※ ml表記にしていますが、まだお粥やペーストなど液体状のものが主なのでgに直しても大きな誤差はないと思います

冷凍ストックには有名なこちらを使っています。噂に違わず、やっぱり使いやすいです。

今月主に使ったのは15ml。はじめの頃はほとんどすべての食材を15mlで冷凍していました。後半は息子も量をたくさん食べられるようになったので、お米やいも類のエネルギー源を25mlに変更しました。

卵黄のアレルギーチェック

生後5か月は、ひと月かけて卵黄1つを食べられるようになることを目標にアレルギーチェックを進めました。

アレルギーチェックの方法は一般的な離乳食の進め方と同じですが、念のためステップを記載しておきます。

- 固ゆで卵をつくる

- なるべくはやく卵白と卵黄をわける

アレルギー反応を起こすリスクが高いのは卵黄より卵白。時間が経つと、卵白の成分が卵黄側に移ってしまうリスクがあるため - 卵黄をザルや濾し器で濾す

- 少量ずつラップに包みマスキングテープで止める

卵黄は量が少なくポロポロした形状なので、これが一番管理しやすかったです。わが家は目分量で耳かき1さじからはじめ数日ごとに倍々で増やしていき、3週目に卵黄1個になりました。

食べる量と授乳量のバランス

献立例にもある通り、徐々に品数や一皿の量を増やしていき、4週目以降は1食で100g前後の量を安定して食べられるようになりました。

はじめの頃は補完食を食べても食後のミルクをごくごく飲んでいたのですが、この頃から食事後すぐのミルク量は減ってきました。だいたい50ml~120mlです。たまに10mlしか飲まない時もあるのですが、そういう時はさすがに水分不足が心配なので時間を空けて再度トライしています。

たまに食事に集中できず残してしまうこともあるのですが、まずは食事を楽しんでもらうことが大切だと思っているのであまり粘らずに早めに切り上げています。

ただ、食事を残した分だけ栄養は足りていないと思うので、そんな時はミルクを多めに飲めるように準備しています。

今のところ食事とミルクのどちらかがいい、どちらかが嫌、ということはなく、食事もミルクも同じように美味しそうにしてくれています。

口腔発達|ごっくん期

前歯の下2本がうっすら見えてきている息子。まだ噛むことはできないので、ペースト状の食べ物をごっくんして食事を進めています。

もちろん自分でスプーンを使うこともできないのですが、息子はスプーンを自分で持ちたくて持ちたくて仕方ないようで。手を伸ばしてくるのでできる限り持たせてあげようとしていたのですが、上手く口に入らず食べ物が飛んでいくわ食事はなかなか進まないわでてんてこ舞いになっていました。

自分で食べたい気持ちは尊重したいけれど、どうしよう…と悩んでいた時、セルフフィーダーを購入してみました。これが、大当たり!

セルフフィーダーは主にフルーツを入れて使い、赤ちゃんが自分で手で持って食べられるようにサポートするものです。使える期間は限られていると思うのですが、安価で購入できるので思い切りました。

普段の使い方としては、まずスプーンで食事を食べさせて、調子が良くすぐに完食できるときはそれでおしまい。途中でスプーンに手を伸ばして「自分で食べたいよー」と怒っている時は、フィーダーの出番です。

息子はバナナが好きなので、バナナを入れて渡すと夢中でハムハムしています。それで少し気持ちがまぎれるのか、フィーダーである程度食べた後に再度スプーンで食事をあげると、気を取り直して食べてくれる時が多いです。

このフィーダーを選んだ理由は、つくりがシンプルで食洗器OKなので、お手入れが簡単だと思ったからです。ベージュを使っていますが、デザインもとてもかわいいですよ。

まとめ|今月の気づきと来月に向けて

息子の食事はまだはじまったばかりですが、今月はまず、補完食を1日のスケジュールに組み込んで習慣化することができてよかったです。わが子が一生懸命に口を開けて、あむあむごはんを食べる姿は本当に尊い。人間ってこうやって成長していくんだな、と毎日楽しく見守っています。

一方、補完食の準備はやはりミルクだけの頃に比べると手間がかかります。今後も長く続けていくものなので、少しでも自分がやりやすいやり方を見つけていければと思います。

また、初めの頃はアレルギーチェックがあるので準備が俗人的になりがちですが、Excelで簡単な表を作って夫と共有したことで分担ができた点も良かったと思っています。私のスケジュールによっては夫が補完食の準備をしてくれたので、息子のルーティンをうまく回していくことができました。

今月でよく使う食材のアレルギーチェックがひと段落ついたので、来月以降はアレルギーチェックの頻度は少し落とし、栄養面を強化したり準備の効率化をしながら、無理なく補完食を続けていければいいなと思っています。

関連記事|わが家の補完食・離乳食ログ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

息子の補完食に関しては、月齢ごとにスケジュールや献立例、ミルクとのバランス、口腔発達の状況などを記事にまとめています。よろしければ、こちらも併せてご覧ください。

Instagramフォローで更新をお知らせ

最後まで読んでいただきありがとうございました!

息子の補完食ログは、月齢ごとに毎月更新していきます。よろしければInstagramをフォローして更新のお知らせをお待ちください。

\ 毎日の補完食や育児記録をリアルに発信中 /

@umo.familylog

コメント