はじめに|退院後「寝られない」日々からのスタート

赤ちゃんの睡眠に関して、実は産前からたくさん調べて準備してきました。

私は元々本当に寝るのが好きで、「寝かしつけに1時間」「夜泣きで徹夜」という生活ではイライラが止まらない自分が容易に想像できてしまい、なるべくそれを避けたいなと思っていました。息子と笑顔で接するためにも、できることなら寝るのが得意な子になってくれるとうれしいなと。

とはいえ、子どもが産まれる前はあくまで知識をさらっと流し読みしただけの状態。実際に何かに困っているわけではなかったので、正直どこか他人事の部分がありました。

そんな自分のマインドが一変したのが、出産後、息子と一緒の寝室で過ごしはじめてからでした。

ただでさえ3時間ごとの授乳でこま切れ睡眠。息子はおっぱいを飲むのが苦手だったので、直接授乳に奮闘し、それでも十分飲めずミルクも足し、哺乳瓶を洗って消毒。気づけば30分や1時間かかっているのはザラでした。

そこでさらにしんどかったのが、息子が寝ている間もちょっとしたモゾモゾ動きや寝言でこちらがすぐに起きてしまうこと。退院後1週間経った頃には、私も夫も疲弊しきっていました。

昼間にぼーっとしてしまうことやイライラしてしまうこと、ちょっとしたことで泣きそうになってしまうこともあり、「このままではだめだ!」と産前に勉強したことを実践しはじめたのが、わが家の睡眠改善のはじまりでした。

目指したのは「寝るのが大好き」な子

最初にも書いたように、そもそも私は寝るのが大好き。夫も大好きです。なので、息子にも寝るのは気持ちいいよ!しっかり寝ると起きた後も活力が湧いて楽しいよ!と教えてあげたいなと思いました。

具体的にはわが家では①眠くなったら自然に入眠できること(セルフ入眠)、②一度寝たら本人が満足するまで寝続けられることを目標にしました。

やったことは、大きく分けて2つです。

- 家族で生活リズムを整えること

- 息子の寝室の睡眠環境を整えること

この後詳細をお話ししていくのですが、少し長くなってしまったので前後編に分けました。この記事では、家族の生活リズムについて書いています。

その後の経過:生後5か月時点の息子

生後0か月から4か月まで、上記2点を続けてきた息子。

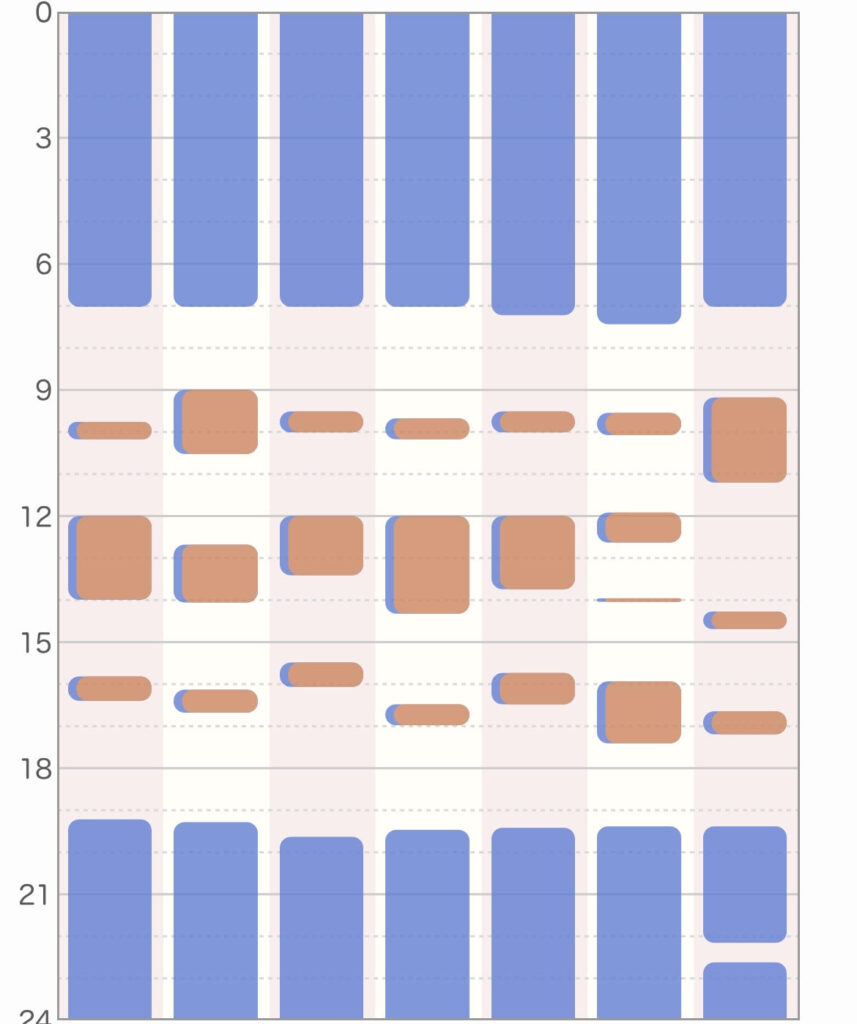

生後5か月の現状をわかりやすいようにぴよログの1週間睡眠ログを貼りますが、しっかり「寝るのが大好き」な子に育っていると思います。こちらの画像は1週間の切り抜きなので、毎月の経過をデータで確認されたい方は、記事の最後に月齢毎の育児ログリンクを貼っています。ぜひそちらでより詳しくご覧ください。

生後1ヶ月半から3分程度の就寝前ルーティンをするとベビーベッドで自然に入眠できるようになり、2ヶ月半で初めての夜通し寝(だいたい19時半〜7時ごろ)をしてくれました。正直、本当にありがたいですし、息子の睡眠がうまくいっている日は私や夫の気持ちもとても穏やかで起きている時間は存分に遊んでいます。

※この記事は専門家の書いた記事ではなく、我が家の息子の成長記録です。お子さまによっても状況によっても千差万別のお悩みがあると思いますが、あくまでどなたかの「参考」になることを祈って公開します

やってよかった4つの習慣

生後2週間ごろから、赤ちゃんとの生活スケジュールを簡易に作成して、夫と共有した上でお世話をしていました。

赤ちゃんとの生活は計画通りにはいかないので、あまりキツキツのスケジュールを引いてしまうと親も疲れてしまいます。ただ、ある程度ルーティンを決めておくと夫との分担もしやすく、行き違いによるモヤモヤも少なかったです。自分で計画を立ててそれを少しずつ調整していくことで、育児生活のペースメイクもできました。

こちらでは、月齢に関わらず息子とのスケジュールを立てる際ベースにした4つの習慣について詳しくお伝えします。

- 朝起きる時間は固定し、起きたらベランダ日光浴

- 日中の授乳時間は固定し、夜間は起きたら授乳

- 日中は活動時間を目安に昼寝ルーティンをしてベッドイン

- 夜寝る時間は固定し、決まった時間から就寝ルーティンをしてベッドイン

月齢ごとの実際の1日のスケジュールや、上手くいかなかった時にどう改善して結果どうなったかなどの詳細は、長くなってしまうので月齢ごとに別記事にまとめていきます。この記事の下部にリンクを貼っていますので、よろしければご覧ください。

① 朝起きる時間は固定し、起きたらベランダ日光浴

わが家では朝起きた後1時間以内を目安に、15分間ほどベランダで日光浴をしています。

太陽の光の刺激を目が感じて脳に伝わると、セロトニンというホルモンが分泌されるそうです。このセロトニンは夜に睡眠ホルモンとも呼ばれているメラトニンの材料になり、夜に向けてメラトニンの分泌量が増えていきます。これによって、夜になると自然に眠気がやってきて質の良い睡眠がとれるという仕組み。赤ちゃんははじめ上手に寝ることができないので、ホルモンの力をフル活用して夜のぐっすり睡眠を促すことを意識していました。

わが家のベランダは雨が降りこみにくいので雨天時も同じように行っていますが、身体の仕組み上は室内の窓際で日光浴を行っても問題ないと思います。

さらに、日光浴中ずっと抱っこだとしんどいので、ベランダにキャンプ用の簡易チェアを置いてお腹の上に息子を載せています。クローゼットに眠っていたCAINZの「持ち運びに便利なリラックスチェア」が大活躍しているので、良かったらチェックしてみてください。

② 日中の授乳時間は固定し、夜間は起きたら授乳

わが家は離乳食の量が増えてミルクの必要な量が自然に減るまでは、日中は3時間ごとの授乳で固定していました。

起床したらその日初めの授乳、そこから3時間刻みで授乳し、夜の就寝前のみ変則で1回分をお風呂前後に分けて飲むリズム。ぐずって早めにミルクをあげたいときや、よく寝ていて起こすのがかわいそうに思うときもあるので、前後30分程度のズレは許容です。また夜間は、新生児期は時間を決めて3時間ごと。1か月検診で成長が順調なことを確認した後は、起きて泣いていたら授乳にしています。

日中の授乳間隔について、「新生児期は3時間おきで徐々に間隔を空けていく」というやり方もあると思うのですが、わが家では次の2つの理由で昼間の3時間ごと授乳を続けています。

1つ目の理由は、昼起きて夜寝るという大人の生活リズムに近づけていくために昼間にたくさん飲めるようにしていきたかったから。昼夜ずっと同じリズムで飲み続けるのではなく、昼間はしっかり飲んで足りない分を夜に飲むというサイクルを目指しています。

こうしたことで息子の場合、生後0か月は3回(23時、2時、5時)、生後1か月で1-2回、2か月以降0-1回と、徐々に夜間授乳の回数が減っていきました。(一日の哺乳量は粉ミルク缶に記載のある月齢ごとの目安量とほぼ一緒です)

2つ目は、お昼寝のリズムと合わせやすいためです。

3時間ごと授乳で7時起床、19時就寝の場合、日中の授乳は5回。授乳の間に1回ずつお昼寝をする場合、4回お昼寝をするリズムが作りやすいです。息子はちょうど生後4か月の後半までお昼寝4回、5か月からは3回に減らしていったので、4か月までは3時間ごと授乳が睡眠のサイクルと合っていました。

③ 日中は活動時間を目安に昼寝ルーティンをしてベッドイン

日中のお昼寝は、月齢ごとの活動時間を目安にお昼寝ルーティンをしてからベッドインの流れにしています。

お昼寝ルーティンはとても簡単で、普段息子が遊んでいるリビングで「Twinkle twinkle little star」の絵本を歌い聞かせてから寝室のベビーベッドに連れていき、ベッドに置いているスリーピングバッグを着せ、声かけをしてホワイトノイズを流し消灯します。

ご機嫌なままの時も少し泣いている時もありますが、普段とは違うギャン泣きだなと感じない限り、私はさっと退室。生後1か月頃から続けていたところ、生後2か月の終わりには寝付くときに泣くこともほぼなくなりました。

お昼寝ルーティン

↓息子の寝室へ

活動時間というのは起床してからご機嫌に起きていられる時間、つまり次の睡眠までの時間を指します。

統計的な月齢ごとの活動時間は検索するといろんなサイトで解説があるため、私もそれを参考にしつつ息子の様子に合わせて調整してきました。結果、生後4か月まではこんな感じでした。

| 月齢 | 活動時間 | 1回のお昼寝時間(ベッド寝の場合) | 1日のお昼寝回数 |

| 0か月 | × | 1-3時間 | × |

| 1か月 | 1時間 | 15分-2時間 | 4-6回 |

| 2か月~3か月(寝返り前) | 1時間15分 | 5分-1時間半 | 4-5回 |

| 3か月~(寝返り後) | 1時間30分 | 40分-2時間半 | 4回 |

※「1日のお昼寝回数」について、ベッドから出ずに再入眠した場合はまとめて1回とカウントしています

関連して、こちらの記事でぴよログデータを分析した実際の活動時間をまとめています。

ぜひこちらも併せてご覧ください。

また、わが家ではどの月齢の時も寝れないからずっと抱っこし続ける、ということはしていませんでした。

自分も眠くて一緒に寝てしまいたい場合や、泣きが強い時は↓のラッコ抱きで寝かせていましたが、それ以外はぐずぐずしていても泣きの練習だと思って見守るようにしていました。

ラッコ抱き

・おくるみをマット代わりに自分のおなかの上に敷いて、その上に息子を縦抱き

・背中に授乳クッションや毛布を入れてソファにもたれかかる

・おしりポンポンか小刻みの立て揺らしで入眠させる

・入眠して2~3分して寝息が安定したら、おくるみごとソファに着地

※この場合うつ伏せ状態なので、寝ている間は横で見守って寝息を確認

※新生児期は週に3-4回発動していましたが、徐々に回数が減って3か月頃にはほぼ発動しなくなりました

生後0か月

産前から睡眠に関する本は何冊か読んでいたので、退院した日から活動時間を意識して寝床に置いてみていました。ですが息子の場合、0か月の間は活動時間通りに寝かせるのは難しかったです。統計的な活動時間よりも前に息子がギャン泣きしていたり、寝床に置いてから1時間以上泣かずに起きていることも。

毎回活動時間を意識すると疲れてしまったので、気が向いた時だけ意識する程度にしました。

ただ、この頃は一度しっかり入眠すると2-3時間は寝てくれることが多かったです。日中は平均して2回ほどまとめて寝てくれて、あとの時間は泣くのと無表情とウトウトを行ったり来たりしていました。

今思えばこの頃は、まだ笑顔も反応もあまりない時期。なので、起きている間は無表情もしくは泣いているという状況で、「ご機嫌に遊ぶ」「こちらの動きに反応してくれる」ということが基本ないため一番育児がしんどく感じた気がします。

生後1か月

生後1か月頃から、活動時間を参考に入眠ができる回数が少しずつ増えてきました。1日に1-2回から徐々に成功率が上がっていき、ベッドインから入眠までの時間も徐々に短くなっていきました。

また、それまでは昼夜のリズムをつけるため、お昼寝はリビングや東向きの遮光なしの部屋で寝ていましたが、少し余裕が出てきた1か月半頃から寝室を消灯してのお昼寝に変更。息子は退院した時から夜間はよく寝て昼は寝づらく、昼夜の区別はある程度ついているかなと思ってはいましたが、お昼寝を暗くしても昼夜のリズムに特に影響はありませんでした。

一方、一回のお昼寝の長さはまちまちに。2-3時間寝れるときもありましたが、特にベビーベッドで入眠した時は15分ほどで目が覚めてしまうことも多くありました。

トントンしたり一度抱き上げて落ち着かせてあげると再入眠できることもありましたが、どうしても難しくてぐずぐずが収まらない時も。そんな時は、前述のラッコ抱き発動、もしくは抱っこ紐で30分ほど、お買い物やお散歩に出ていました。

「これがお昼寝30分の壁か…!」と悩みはじめたのがこの頃です。

この後3か月とちょっとで寝返りを習得してうつぶせ寝が安定するまで、息子のお昼寝が短い悩みは継続することになります。

同時に、生後1か月頃からはこちらを見つめてくれる頻度が増え、追視をするように。1か月半には、プーメリーを見つめて30分以上ひとりでご機嫌に過ごせるようになりました。笑顔で遊んでくれるようになったあたりから、日中息子と過ごすのが一気に楽しく、かつ楽になったのをよく覚えています。

落ち着いた気持ちで心の底から「息子がかわいい!」と感じるようになりました。

生後2か月~3か月半(寝返り前)

生後2か月の息子は、活動時間通りにスムーズに入眠ができるようになっていました。夕寝は上手くいかないことがあったのですが、それ以外はベッドに置いてから10分以内で就寝してくれることがほとんど。

ただ、この頃は引き続きお昼寝の短さが気になっていて、入眠できてもだいたい5分~30分と短時間で起床。寝足りないようで起きてもぐずってしまうので、頻回にトントンしたり一度抱き上げたりして再入眠を促すのが大変でした。入眠はできるけど満足するまで寝続けていられない、という状況です。

一日中家にいて何度も寝かしつけるだけだと気が滅入ってしまうことも多く、産後の身体の不調もほぼ回復したタイミングだったこともあり、ベビーカーで最寄りの商業施設や公園など少し長めのお出かけを増やして適度に息抜きをしながら過ごすよう心がけていました。

生後3か月頃には15分の短すぎるお昼寝はなくなっていき、短くても30分程度は寝て、泣かずに起きてくることも増えましたが、やはりお昼寝は短めのまま。1時間続けて寝れることはほぼなしでした。

慣れもあり、息子はお昼寝が短いタイプの子だから仕方ないことなのかなと考えはじめていました。

生後3か月半~(寝返り後)

そして生後3か月半になる前、息子が初の寝返りをしました。

ここからは仰向けで寝かせても、気づけば横向きやうつぶせで寝るように。最初は窒息などを心配していたのですが、元々タミータイムが大好きだった息子は顔を左右に振って姿勢を変えたり寝返り返りすることもできていたので、本人に任せて様子を見るようにしました。

結果的にこれによって、突然1回のお昼寝が40分~2時間に伸びました。

仰向けで寝始めて途中で目が覚めても、そこから横向きやうつ伏せに自分で姿勢を変えて、再入眠。満足するまで寝られているからか起きた後もご機嫌で、1か月半程度続いていた短いお昼寝の悩みから解放されました。

寝返りをすると眠りづらくなるのかなと思っていましたが、息子の場合は自分の好きな体勢で寝られることが安眠につながったようです。

④ 夜寝る時間は固定し、決まった時間から就寝ルーティンをしてベッドイン

息子の就寝後に大人の自由時間をしっかり確保することが夫婦円満にも繋がっているため、就寝時間はなるべく揃えるように調整しています。

生後0か月で沐浴をしていた頃は、19時半頃に沐浴をして20時頃就寝。沐浴を卒業してからは、18時頃から就寝前ルーティンをはじめて19時すぎに就寝、がざっくりした流れです。下に、生後1か月から離乳食開始までの就寝ルーティンを残しておきます。どなたかの参考になれば幸いです。

就寝ルーティン(生後1か月~離乳食開始まで)

18:00 (1回分の半量)

18:30

↓常夜灯にした息子の寝室へ

18:45 保湿&着替え

18:55 (1回分の半量)

19:10

19:12

19:13

19:14

19:15

就寝前の授乳について、生後1か月半頃に授乳中に寝落ちをしてしまいミルクが飲み切れないことが続きました。これがあってからは、お風呂前に半分くらいミルクを飲んで残りをお風呂後に飲む、というルーティンに変更。すると、夕方に必要以上にぐずることもなく落ち着いて就寝ルーティンに入れるようになりました。

授乳後30分は吐き戻しなどの原因にもなるためお風呂をおすすめしないという育児本の記載を見たのですが、息子の場合は特に不調を感じなかったのでこのルーティンで安定しています。

生活リズムが整ったことで得られた変化

生活リズムに関する4つの習慣を続けてきたことで、息子がよく寝るようになってくれたことに加え、夫と私の生活リズムもずいぶん整いました。

朝食を欠かさず食べるようになり、毎日7時間程度の睡眠時間を安定して確保できています。育児は代わりがきかず健康な身体がとても大切なので、すっきりしたコンディションで過ごせることのありがたみをひしひしと感じています。

そして何より、よく眠れているときは息子が本当にご機嫌。

私の場合、子どもを産んで一番つらいなと思ったのが「子どもの泣き声を聞き続けること」だったので、寝ぐずりがなくなることで育児の悩みの半分以上がなくなりました。

育児は毎日続くものなので、自分が笑顔で続けられるやり方が一番良い方法だと信じるしかないと思っています。なので、どのやり方もママパパが笑顔で過ごせているならきっとすべて正解。

これからも月齢に応じていろんな悩みが出てくるとは思いますが、変化に応じた試行錯誤を続けていきたいなと思っています。

後編へつづく|寝室の環境づくり編はこちら

ここまで、長い記事をお読みいただきありがとうございました。

後編の息子の寝室環境についても、よろしければご覧ください。

【月齢毎】データで育児ログ

この記事では息子の睡眠について基本的な考え方を書いてきましたが、各月齢のより詳細なスケジュールや実際のデータはこちらにまとめています。リアルな一日の合計睡眠時間やセルフ入眠率など、グラフで変化を見ることができますので、ぜひこちらものぞいてみてください。

Instagramフォローで更新をお知らせ

\ 毎日の補完食や育児記録をリアルに発信中 /

@umo.familylog

コメント