はじめに|育児は24時間…ママが休めない現実と課題感

社会に男女平等の考え方が浸透していく中、実は私はこれまで仕事で男女の違いを感じたことは数えるほどしかありませんでした。そんな中迎えた、妊娠・出産・授乳。当たり前ですがすべて身体的に女性にしかできないことで、この負担を男女平等にすることは現状不可能。

正直「なんで夫と私の子どもなのに、私ばっかり頑張らなきゃいけないんだ?」と何度も思いました。

まず10か月の妊娠生活、食べ悪阻で空腹になるたびに胃がムカムカ、さらに思うように動けないつらさがいっぱいでした。出社して帰ると体力が尽きるのか、夕飯を耐えた直後にソファで寝てしまったり。かと思えば妊娠前は爆睡していた夜中に、お腹が苦しくてのどが渇いて何度も起きてしまったり。

出産直前には、産前から+15kgの大増量。私の出産したクリニックは体重管理に厳しくなかったので怒られはしませんでしたが、お風呂に入るたびにあごの下や横っ腹にたまったお肉を見ては悲しくなっていました。

そして出産。24時間365日無痛出産のできるクリニックで計画無痛分娩を予定していたのですが、計画した日よりも前に陣痛はやってきました。悶絶するほどの痛みと、これが産まれるまでまだまだ何時間も続くんだ…という恐怖を感じつつ、どうにかこうにかクリニックへ。クリニックに着くとすぐに無痛の麻酔を入れてもらえ、そのまま出産も乗り越えられましたが、今度は麻酔が切れると陰部の激痛。座れないしトイレに行くのが怖いし、入院中慣れない環境で夜もなかなか続けて寝られずでした。

そう思っていたら翌日には胸が張り熱っぽくなって、夜には痛みがピークに。母乳が出る前の痛みだと知識としてはわかっていたのですが、ひっきりなしにどこかが痛く熱もあるのでぼーっとして、「このまま退院して子育てなんてできるのかな」と不安が募るばかり。

わが家は夫も私も両方とも実家が遠く、両親には生後1か月前後のお宮参りで息子をお披露目する予定でした。そのため、退院してからは息子と夫と自分の3人だけの生活。

もし万が一、夫との関係性が悪くなったら毎日が辛くなるだろうことは火を見るよりも明らかです。

とにかく夫には何でも話せる、話したいと思える関係性を保ちたい。そしてそのためには、夫に育児家事を手伝ってもらうのではなく夫と一緒に育児家事と向き合う対等な関係性でいたい。

とはいえ、どうしたって女性側の感じる痛みや負担すべてを男性側に感じてもらうことはできません。私自身でさえ想定外の痛みや負担に驚いているくらいなので、相手にそれを全部想像してほしいというのは無理がある話なのかもとも思います。

この記事では、わが家で実践している家事育児の分担アイデア、ひいては産後の夫婦の関係をよくする工夫をまとめました。

わが家で実践している家事育児分担アイデア3選

- どんなタスクも交代制で行う

- 1日のルーティンを見える化する

- 夫婦2人で話し合う時間を確保する

① どんなタスクも交代制で行う

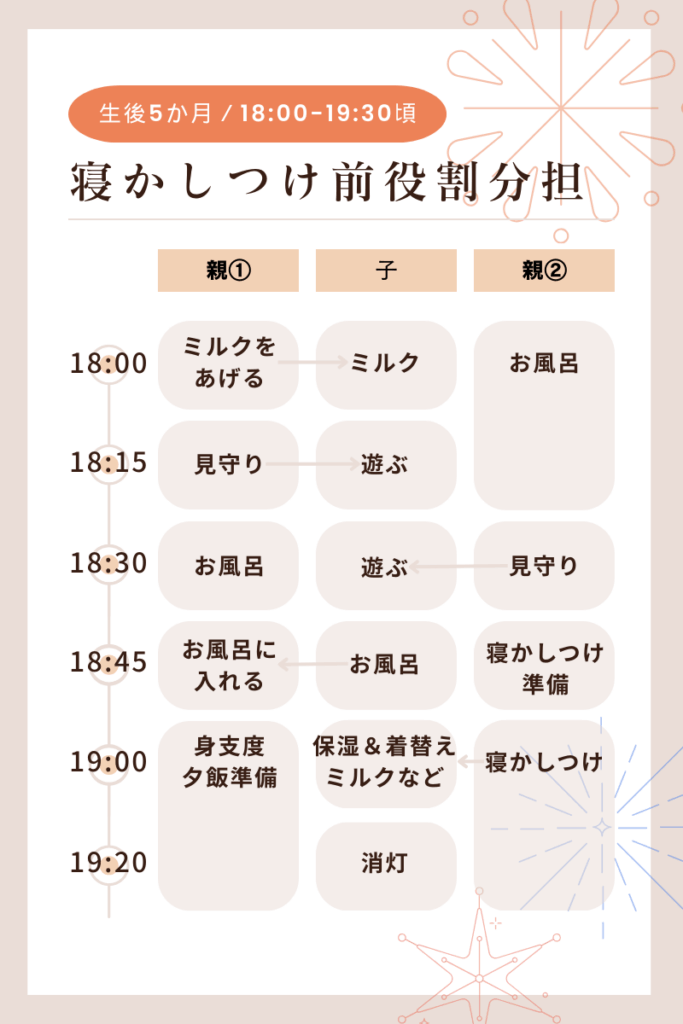

お互い一番意識しているのは「どちらかにしかできないことを作らない」ということです。このため、どんなタスクでも交代制で行うようにしています。例えば、生後5か月時点で息子は夜19時~19時半頃に就寝するので、18時頃からの寝かしつけはこんな風に準備を進めています。

親①と親②の役割は、基本的に毎日交代で行っています。このため、「この役割のここが大変だよね」とか「このミルクの準備はもう一人がやった方がいいよね」など、お互いの状況がよくわかりルーティンの改善もしやすいです。

どちらかが夜外出する場合は、サボるところはサボりつつ上記のルーティンをワンオペで対応しています。普段は分担しているとはいえ、お互い息子のお世話の最新の全体像が常に分かっている状況なので、ワンオペの時も問題なく寝かしつけできています。

そして何より、いつも二人でやっていることを一人でやる大変さがよく分かるので、ワンオペをお願いした日は相手に心から感謝して翌日少し余分に頑張る、というような良いサイクルに繋がっています。

ちなみに夫は在宅勤務が多いので、18時に一度仕事を切り上げて、寝かしつけと食事を終わらせてからまた仕事をしてくれています。私はまだ育休をいただいているのでこのタイムスケジュールでこなせていますが、今後復職したら18時開始で寝かしつけはさすがに難しいかな…と思っています。

復帰後のスケジュールは、また相談しながら固めていきたいと思います。

② 1日のルーティンを見える化する

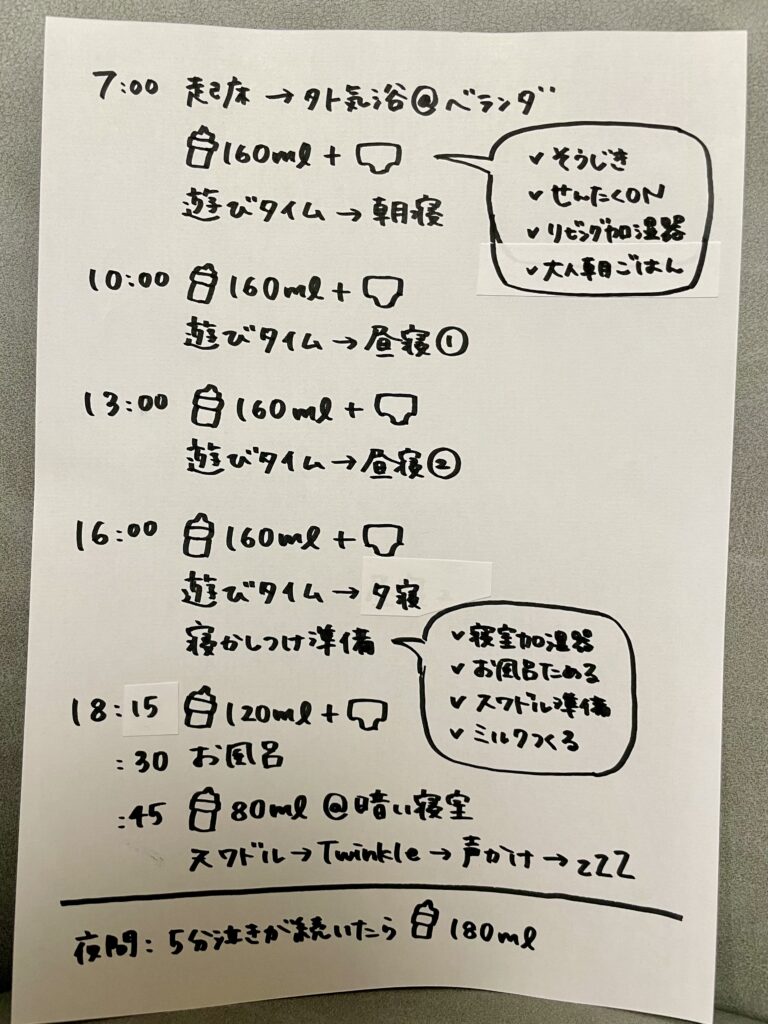

外すことのできないタスクは、書き出して見やすい場所に貼り出していました。お互い同じスケジュールを見て動くので言った言わないが起こりづらく、何か困ったことがあった時も「どう変える?」という相談がしやすかったです。

生後0~2か月の低月齢の頃は、改善点があったら毎日でも更新する勢いで更新。3か月以降は育児の課題もぐっと減り、夫も私も大枠のルーティンが染みついてきたこともあり、スケジュール更新の頻度も確認する頻度も少なくなりました。

もちろん授乳のタイミングやオムツ替えの目安など、育児に関わることが共有できるという意味でとても便利だったのですが、それ以上に便利だなと思ったのは、ちょっとした家事を自然に分担できたことです。

例えば朝一のミルクの時、片方がミルクをあげていたらもう一人はリビングだけ掃除機をかけておきたい。夕方のお風呂の時間に間に合うように、お風呂掃除と予約をしておきたい。どれも本当に簡単な家事で時間にすれば5分以内に終わることなのですが、忘れてしまうと面倒だし溜まればイライラしてしまいがちです。

「どちらかが家事育児をしている間にもう一人がやること」を決めておけば、どちらかだけが忙しく動いていることが減るので、お互い優しい気持ちにもなりやすいと思います。

夫からもこのシステムは好評で、口頭で質問する前に、まずは貼り出してある紙を確認してくれるようになりました。全部とても細かいタスクなので、口で一つ一つ指示をするのは言う方も言われる方も疲れるんですよね。

生後2か月ごろからは、スケジュールを少し改善して更新するときに夫が書き出してくれることもあり、女性側から男性側に、という一方通行感も減っていきました。

③ 夫婦2人で話し合う時間を確保する

産後は夫と、「何か困っていることはないか」「負担に思っていることがないか」を確認し合う時間を意識的にとっていました。

例えば夜の寝かしつけを終えてご飯を食べた後にお茶を入れてちょっとゆっくりしたり、たまにはベビーシッターさんにお願いして日中一緒にお出かけをしてみたり。お互いプレッシャーがあまりなく、リラックスしている時を狙って声をかけています。

前述の2つのアイディアを意識していたので、ここで大きな不満が出てくるということはなかったのですが、日々のルーティンを見直すいい機会になりました。

最近ちょっと発疹が背中側に出てきているよね、小児科に一度行った方がいいかな、とか。他にも、離乳食を始めたからそろそろ歯磨きをしてみる?入れるとしたらどのあたりの時間に組み込もうか、みたいな話も自然にできました。

仕事でもチームの定例ミーティングをしっかりやっていると生産性も上がり職場の空気も良いと思うので、これと同じですね。育児と一緒に向き合っていく夫婦のチーム力アップのためにも、落ち着いて話す時間を取ったということはとても良かったと思います。

まとめ|育児というプロジェクトを楽しんで乗り越える

記事を読んでいただいてありがとうございました。この記事を書くにあたっては、夫にも改めてヒアリングをしました。ご紹介した3選は、夫と私が心からおすすめする内容です。

まだ結婚10年、親になってたった半年ですが、育児は私たちの結婚生活の中で間違いなく過去最大のプロジェクトです。

これからも育児にはたくさんの変化点が待ち受けていて、分担は都度変えていくべきだと思っていますし、今よりもずっと心に余裕がなくなるタイミングもあると思います。それでも、せっかく一緒に生きると決めた相手となるべく楽しく毎日を過ごしたい、大変な壁があったら楽しく乗り越えていきたい。そういう風に思って常に建設的に協力し合うことができれば、どんな課題にも解決のためのアイデアが浮かんで、気持ちをふっと楽にすることができるんじゃないかなと信じています。

また、家事育児分担のアイディアではないので記事の中には書かなかったのですが、大前提として男性側のマインドが家事育児を「手伝う」のではなく、女性と「一緒に向き合おう」と思っていること。そして何より、妻との関係性を良好に保ちたいと思っていることは、すごく重要だなと思います。

関連記事|育児ログ・補完食ログ

他にも【データで振り返る育児ログ】や【補完食の進め方】などの記事を公開しています。

月齢ごとの1日スケジュールやリアルな献立例も紹介していますので、もしよろしければこちらもご覧ください!

Instagramフォローで更新をお知らせ

\ 毎日の補完食や育児記録をリアルに発信中 /

@umo.familylog

コメント