補完食はなぜ必要?6か月から始める理由

まずは、補完食の基本を整理していきます。WHOは補完食を次のように定義しています。

補完食(Complementary feeding)とは、母乳や粉ミルクだけでは栄養所要量を満たせなくなったときに、ミルクに加えて食品を与えるプロセスです。一般的に生後6か月から開始し、23か月まで続けます。この時期は、子どもが健康的な食べ物や飲み物を受け入れることを学び、長期的な食習慣を確立するのに重要な発達期であり、同時に発育の遅れや栄養不足のリスクがピークに達する時期でもあります。

出典:japan-who.or.jp

つまり、生後6か月頃になると赤ちゃんは急成長に伴い母乳やミルクだけでは不足する栄養素が出てくるため、食事でそれを補ってあげる必要があるのです。

なかでも、特に重要なのが鉄分です。赤ちゃんはお腹にいる間にお母さんから鉄分をもらって、身体に蓄えた状態で生まれますが、その鉄の蓄えは生後約6か月で使い果たしてしまうそうです。

一方、6〜12か月の赤ちゃんが必要とする鉄分量に対し母乳やミルクから摂れる鉄分はごくわずか。そのため、生後6か月をめどに鉄分を多く含む食材を積極的に与えていかないと、鉄欠乏性貧血のリスクが高まることがわかっています。適切な補完食で「鉄分のギャップ」を埋めることがとても大切なのです。

同時に、エネルギー(カロリー)やたんぱく質なども不足しがちになります。赤ちゃんの成長に伴い必要なエネルギー量が増えていくなか、栄養不足を防ぎすくすくと成長してもらうためにも、母乳やミルクに加えて補完食を開始することが推奨されています。

生後6か月は、ちょうど赤ちゃんの消化機能や口の発達(舌で食べ物を押し出す反射が弱まり、もぐもぐする動きが始まる)も整ってくる頃です。わが家の息子も、この頃下の前歯が生えはじめ、おもちゃをハムハムと噛むようになりました。

栄養面と発達面の双方の理由から、6か月が補完食スタートの目安と覚えておきましょう。

離乳食と補完食の違いは?目的と進め方の比較

「補完食って、結局離乳食と何が違うの?」というのが、補完食を知って最初の疑問なのではないでしょうか。

離乳食は「乳汁だけでは不足するエネルギーや栄養素を補完するための食事」と定義されており、基本的な目的や考え方は補完食と同じです。

もともと「離乳食」の言葉は乳離れ(母乳やミルクをやめる)を連想させるものでしたが、実は2019年に行われた厚生労働省ガイドラインの改定において、離乳の定義に「栄養素を補完するために」という文言が追加されたのです。

ただ、日本で一般に浸透している離乳食の進め方と、WHOが提唱する補完食のアプローチにはいくつかの違いがあります。以下に主な相違点を整理しました。

開始時期の違い

補完食は生後6か月からとガイドラインに記載がありますが、離乳食では「生後5〜6か月頃に開始」とされています。

もちろん赤ちゃんの発達には個人差があるので、厳密に5か月や6か月で始めなければいけないわけではなく、首のすわりや食べ物への興味、飲み込む力などを見ながら5〜6か月ごろスタートすればよいと思います。

目安として、支えなしでおすわりができ、よだれの量が増え、大人の食事に興味を示すようになったら開始のサインと言われています。

補完食のコンセプトを鑑みると、大切なのは遅くとも6か月頃には必要な栄養を食事で補い始めることだと思います。

わが家では生後5か月を少し過ぎたころからペースト状の食材を試し始め、6か月頃からは栄養価を意識した献立を立てられるように慣らしていきました。

母乳やミルクの減らし方

一般的には、「離乳食が始まったらだんだん母乳やミルクの回数を減らしていく」というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし補完食の考え方では、食事を始めても母乳やミルクは無理に減らす必要はありません。離乳食本などでは「離乳食が1回食のうちは授乳は◯回にしましょう」等と細かく書かれることもありますが、補完食では赤ちゃんの食べる量が増えれば自然と授乳量は減っていくため、親が意図的に制限しなくて良いとされており、WHOのガイドラインにも「母乳は子どもが欲しがるだけ、引き続き与えてよい」と書かれています。

「食事が進めば自然と飲む量も減るから、焦らなくていい」という柔軟さが補完食の考え方なのです。

逆にわが家は早いタイミングから粉ミルクのみの完ミに移行してしまっていますが、それはそれで粉ミルクで足りない栄養を食事で補えばOKと考えています。それぞれの家庭にそれぞれの事情や選択がありすべて正解だと思うので、肩の力を抜いて進めていけるといいですよね。

食材の進め方

補完食と離乳食では、食べ物の内容や順番にも違いがあります。

離乳食では、一般的に「最初は10倍粥(米1に対して水10のとろとろのお粥)から始め、野菜のペースト、白身魚…」という順序が定番。これは赤ちゃんの消化負担を考慮した経験則ですが、明確な科学的根拠があるわけではなく、いわば「日本の育児の知恵」として伝わってきた方法です。

一方、補完食では最初の食材や順番に厳密な決まりはありません。これは、WHOのガイドラインが世界各国に向けたもので、手に入る食材や調理方法が多種多様な中でも適用できるように作成されているからだと思います。

このガイドラインでむしろ重要視されるのは「栄養価」です。例えば離乳食では「最初はお粥単品」となりがちですが、白粥はエネルギー密度が低いため(10倍粥は母乳の半分以下のカロリーしかありません)、それだけで必要カロリーを満たすのは難しいのが実情です。

WHOの支援ガイドでは「最初はつぶしがゆから」とされ具体的な濃度に関しては指定されていませんが、ミルクと同程度のエネルギー密度のお粥にするためには5倍粥程度の濃度が必要です。

生後5か月の息子のはじめての食事では、まとめてつくった5倍粥を少し湯冷ましで伸ばし、7倍粥程度の濃度にしました。ブレンダーでペースト状にしていたのですが、食べづらそうにすることもなく美味しそうに食べてくれました。

その後、補完食開始から10日目くらいに5倍粥をそのまま食べられるようになりました。

また、タンパク質源についても、離乳食では「まずは白身魚から、赤身の肉は後半から」と言われがちですが、補完食では適切に調理された赤身の肉や魚は初期から与えてOKとされています(脂質の多い部位はカロリー過多にならないよう注意が必要です)。

むしろ赤ちゃんは鉄不足に陥りやすいので、赤身の肉・魚やレバーなど鉄を補える食材は早めに取り入れることが重要です。

このように補完食は「足りない栄養素を補うこと」を1番に優先して進める点が特徴です。

実は離乳食でも、栄養価の優先順位は徐々に上がってきています。卵黄について、アレルギーのリスクも高く昔は生後7〜8か月から食べ始めることが推奨されていましたが、最近は生後6か月頃から与えることを推奨しています。徐々に見直しが進み、栄養学的に理にかなった方法に近づいているんですね。

柔軟性と進めるペース

離乳食は「初日は小さじ1から、翌日は2さじに増やす」など細かなステップが育児本などに書かれており、標準的なルールのもと安心して進めていけるメリットがあります。日本では多くの人が経験しているので、本もネット上の情報も豊富にあります。

しかし、赤ちゃんの食欲や個性によって食べられる量は様々なので、厳密に毎日◯さじと増やすルールは必要なかったり、子どもの個性に合わない場合もあります。

補完食のアプローチでは、その点がより柔軟です。食べる量の目安や順序に厳しい決まりは少なく、親子のペースに合わせて進めてOK。「今日はまだお腹いっぱいみたいだから無理せず終わり」「この食材は嫌がるから他の栄養源で代用しよう」といった調整も臨機応変にできます。

一方、「自由すぎて何をどう与えたらいいか不安…」という点については、離乳食の進め方を参考にするのが良いと思います。実際、補完食を取り入れている先輩ママ達も「基本は補完食の考えで合理的に、でも心配な点は離乳食のルールも参考にする」といういいとこ取りで進めているケースが多いようですし、わが家もそうです。

このように、離乳食と補完食は目指すところは同じですが、途中の考え方やアプローチに違いがあります。

とはいえ対立するものではなく、どちらも「成長に必要な栄養を摂れるようになるために大人の食事へ移行していく」ことを支える方法論です。最近は日本でもWHOの補完食の考え方が注目され、従来の離乳食との融合が進んでいます。

補完食で押さえたい栄養ポイント4選

補完食を進めるうえで、特に意識したい栄養バランスのポイントをまとめます。赤ちゃんの成長に必要な「鉄」「エネルギー(カロリー)」「食事の頻度と量」について順に見ていきましょう。

鉄をしっかり補う

繰り返しになりますが、鉄分は補完食期の最大のキーポイントです。

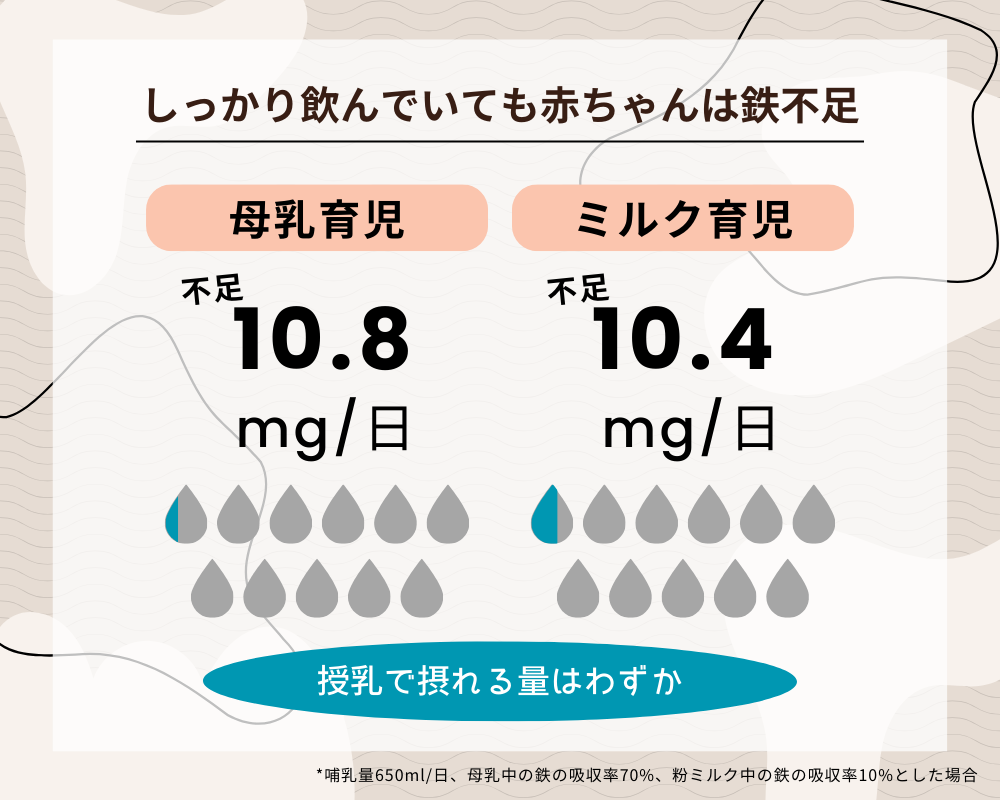

WHOによると、生後6~12か月の赤ちゃんに必要な鉄の量は11mg/日。これは母乳やミルクも含む総量を示しています。

母乳は赤ちゃんにとって理想的な栄養と言われますが、鉄だけは不足しがち。1日の哺乳量が650mlの赤ちゃんだと、約0.23mg/日しか飲むことができません。一方、粉ミルクの場合はどうでしょうか。前述の母乳の場合と同量のミルクを飲む場合、鉄の配合量は約6.5mg/日です。

これを見ると粉ミルクは母乳よりかなり量が多いように感じるのですが、実は鉄には「吸収率」の差があります。母乳に含まれる鉄の吸収量は約70%なのに対して、粉ミルクに含まれる鉄では約10%と言われています。このため、結果的には母乳で摂取できる1日の鉄は約0.16mg、粉ミルクでは0.65mgと、必要な11mgに対してとても少なく、授乳だけでは赤ちゃんは鉄不足になってしまうのです。

また、食材から摂れる鉄には赤身の肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と小松菜などの野菜や大豆製品に含まれる「非ヘム鉄」があるのですが、吸収効率に約2~3倍もの差があります。具体的には、ヘム鉄の吸収効率は約15~35%、非ヘム鉄は約2~20%と言われています。

そこで補完食では、吸収率の高い鉄分を豊富に含む動物性の食材を早い時期から積極的に取り入れることを推奨しています。

普段の食材から十分な量が摂れればベストではあるのですが、鉄だけを優先して献立を組むわけにもいきませんよね。

そんな時に心強いのが、鉄強化されたベビー用の食材です。 ライスシリアルやオートミールの主食もあれば、コンソメや野菜だしなどの調味料で補うこともできます。ほかにも鶏レバーパウダーやきなこなど、食事の風味を大きく変えずにちょい足しができる食材もあります。

わが家で大活躍しているおすすめ食材を2つだけ紹介しておきます。忙しい時でも献立に取り入れやすいものばかりなので、ひとつ買い置きを持っておくと便利ですよ。

ちなみに鉄分は、ビタミンCと一緒に摂ると吸収が良くなります。このため、野菜や果物のビタミンCも組み合わせてあげると効果的です。

逆に紅茶やほうれん草に含まれるタンニン・シュウ酸は鉄吸収を阻害します。ただし、ほうれん草に多く含まれるシュウ酸は水溶性なので、補完食や離乳食でしっかり茹でこぼす下準備をすれば減らすことができます。

栄養素に関しては細かいことをすべて気にしてしまうと毎日の献立づくりが億劫になってしまうので、わが家では「鉄豊富な食材を取り入れられなかった時は、買い置き食材でちょい足しする」「毎回の食事に(ビタミンCを含む)野菜を取り入れる」ことだけ意識しています。

ゆるーく毎日の献立の栄養バランスを整える4つのポイントは、こちらの記事で詳しく紹介していますのでよろしければ参考にしてください。

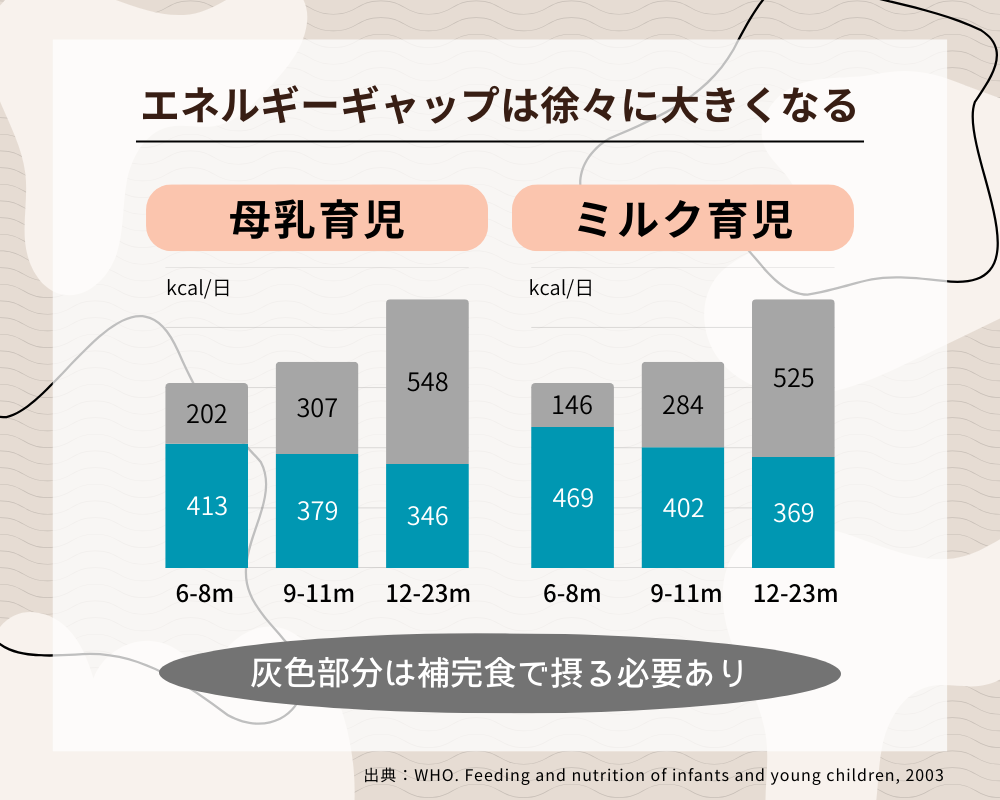

エネルギー(カロリー)を確保する

赤ちゃんは成長のために、月齢が高くなるほど多くのエネルギーを必要とします。一方、補完食が進むと授乳量は徐々に減っていきます。このため、補完食で補うべきエネルギー量のギャップは徐々に大きくなっていきます。

補完食では、少量でもしっかりエネルギーがとれるよう食事のエネルギー密度を意識します。具体的には、あまりに水分で薄めすぎないことと、適度な脂質を利用することです。

例えば前述の10倍粥(重湯に近いお粥)は、カロリーが低いけれど体積は大きく、赤ちゃんの小さい胃では限られた量しか食べられないためエネルギー不足を招いてしまいます。そこで5倍粥くらいの濃度のお粥にすることで、ようやくエネルギー密度はミルクと同程度になります。

他にも、ペーストなどの食材を伸ばすときに湯冷ましではなく豆乳を使ったり、調理の際に植物油やバターなど良質な脂肪を少量加えるとカロリーアップに役立ちます。

離乳初期だと油脂は敬遠されがちですが、少量であればエネルギー源として有用です。

WHO資料でも「脂・油・砂糖=エネルギー源」として、料理に油脂を取り入れることが示されていますし、そもそも母乳の50~60%は脂質で構成されています。

補完食でも離乳食でも、献立は主に主食(お粥やパン粥など炭水化物)+主菜(肉・魚・豆腐などタンパク源)+副菜(野菜や果物)を組み合わせますが、特に主食は赤ちゃんにとって重要なエネルギー源です。エネルギー密度が「薄すぎない」主食を毎食しっかり摂ることが大切です。

ただし、主菜のタンパク源にもカロリーがありますし、母乳やミルクももちろんエネルギー源です。一日や数日のトータルで赤ちゃんがお腹いっぱいになり成長できていればOKというぐらいに大らかに考えて、毎食の補完食の食べ具合を過度に心配しすぎないようにしましょう。

わが家は補完食の食べはじめとっても食べが良かったので親もるんるんでごはんをあげていたのですが、1か月くらい経つと日によって食べムラが出てきました。食べが少ない日は「これだけしか食べなくてお腹空かないのかな…」と心配していましたが、そういう時は食後のミルクをたくさん飲んでくれたり、夜中に起きて飲んだりと、息子なりに必要な量をわかって調整しているようでした。

また、生後6か月時点で息子は夜の19時半ごろから朝の7時まで授乳なしで夜通し寝することが多いのですが、ある日珍しく23時ごろに泣いて起きてミルクを200ml一瞬で飲み干したことがありました。後から確認すると、その日は補完食の食べがあまりよくなく、日中のミルク量も少なめ(普段600~700ml/日のところ、その日は540mlでした)だったので、「なるほど!お腹空いてたのね」と夫婦で納得。

必要な栄養を補完食で補うことは大切なことなのですが、多少食べが悪い日があってても大丈夫。赤ちゃんはお腹が空いていればちゃんと教えてくれます。

定期的な健診で成長に不安が出れば、そのタイミングで小児科の先生に相談しても遅くないので、毎日の食事は気長に気楽にやっていきましょう。

食事の頻度と量の目安

「補完食って一日に何回、どのくらい食べさせればいいの?」という点も気になりますよね。WHOのガイドラインでは月齢に応じた食事の回数の目安が示されています。

それによると、生後6〜7か月の赤ちゃんには1日2〜3回の補完食を与え、徐々に回数を増やして12か月までに1日5回(3回の食事+2回のおやつ)程度にすることが望ましいとされています。これは母乳育児の場合の目安ですが、母乳でない場合でも概ね同様に進めます。1歳〜2歳でも引き続き、1日3回の食事+おやつ2回くらいが目安になります。

最初のうちは食べる量もごくわずかですから、1回につき小さじ1〜2杯からスタート。ここは補完食も離乳食も変わりません。例えば離乳初期用のスプーンで1口、2口食べられれば上出来です。それを赤ちゃんの食欲に合わせて徐々に増やしていきます。

わが家は補完食開始2日目から2回食、食べが良かったので量も日増しに増やし、3週目には80~90ml程度を食べるようになっていました。ちなみに1か月目以降は波があり、100ml以上食べる日も50ml以下しか食べない時もありました。

「最初から2回食にした」「うちの子は最初から結構食べた」という方もいますし、逆に「あまり食べずに1か月経った」という方もいます。突然食べるようになった、食べなくなった、という話も本当によく聞きます。

食事のペースは赤ちゃんによって様々なので、回数や量の目安はあくまで参考にすればOKです。

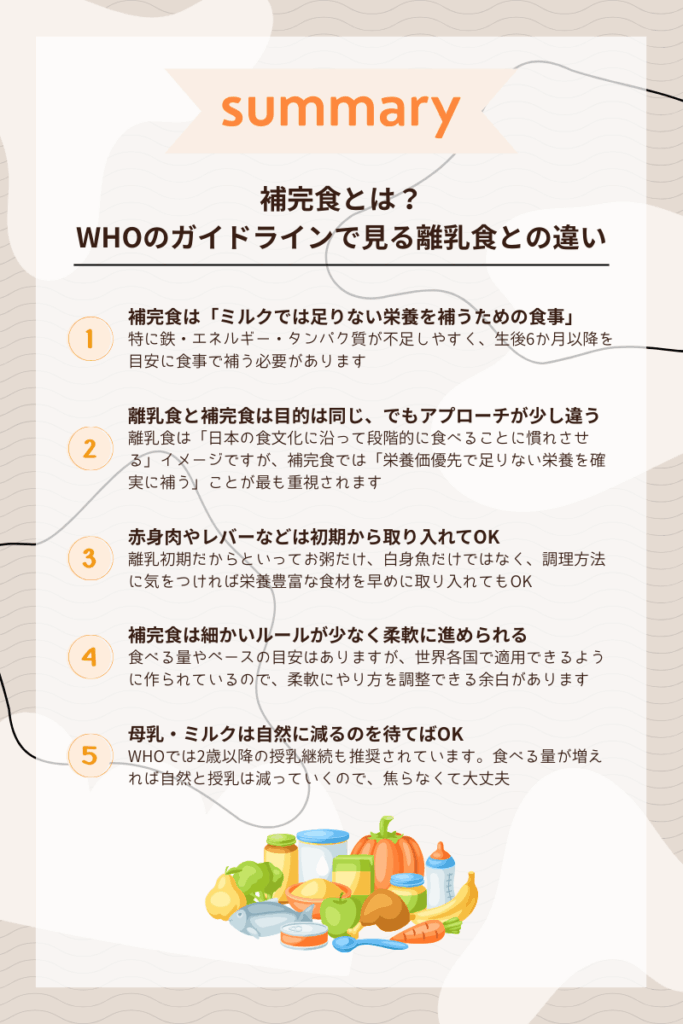

この記事のポイントまとめ

最後に、この記事でお伝えしてきた補完食の考え方のポイントをまとめました。

補完食と離乳食、どちらか一方に従わなければいけないものではありません。離乳食は日本で長く親しまれてきており、日本の食文化に沿っていて参考になる資料もたくさんあります。例えばアレルギー対策としての食品の順序(卵や小麦は段階的に試すなど)や、美味しいレシピにはわが家も毎日お世話になっています。

補完食の栄養バランスを整えるアプローチに、離乳食のきめ細かさやたくさんのママたちの経験値を上手に組み合わせれば最強だと思います。離乳食か補完食のどちらか、というよりは、どちらの考え方も参考にしながら各家庭に合った進め方が見つかるといいなと思っています。

長い記事を最後まで読んでくださってありがとうございます。

もし気になったポイントがあれば、ぜひお子さまの食事に補完食のエッセンスを取り入れてみてください。わが家のリアルな補完食の進め方や、献立記録はブログ内で随時更新していますので、ぜひのぞいてみてくださいね。

皆さんの赤ちゃんもわが家の息子も、すくすく元気に成長しますように!

この記事を書くために参考にした資料

WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6-23 months of age/who.int *英語サイト

Complementary Feeding: Family Foods For Breastfed Children (WHO)/vdoc.pub *英語サイト

公益社団法人日本WHO協会webサイト/japan-who.or.jp

授乳・離乳のガイド (厚生労働省)/boshieiyou.org

コメント